|

(11) | EP 1 074 449 A1 |

| (12) | EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

| (54) | Spurgeführtes Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug für den Nahverkehr |

| (57) Es wird ein Steuerungssystem für ein spurgeführtes Fahrzeug, insbesondere ein Schienenfahrzeug

für den Nahverkehr, vorgeschlagen, bei dem jeder zweite Wagenkasten nach Art einer

Sänfte zwischen zwei auf jeweils einem Fahrwerk drehbar gelagerten Wagenkästen getragen

wird. Dazu wird vorgesehen, daß die Ausdrehwinkel aller oder zumindest zweier fahrwerkgestützter

Wagenkästen und die Gelenkwinkel zwischen den sänftenartigen Wagenkästen und den angrenzenden,

fahrwerkgestützten Wagenkästen in eine feste Beziehung gesetzt werden. Insbesondere

sind der Gelenkwinkel zwischen einem sänftenartigen Wagenkasten und dem in Fahrtrichtung

vorauseilenden, fahrwerkgestützten Wagenkasten sowie der Gelenkwinkel zwischen demselben

sänftenartigen Wagenkasten und dem in Fahrtrichtung nachfolgenden, fahrwerkgestützten

Wagenkasten betragsmäßig identisch. Ein solches spurgeführtes Fahrzeug ist knickstabil

und weist eine akzeptable Hüllkurve bei Kurvenfahrten auf. |

[0001] Die Erfindung betrifft ein spurgeführtes Fahrzeug, insbesondere ein Schienenfahrzeug für den Nahverkehr, bestehend aus mindestens drei gelenkig miteinander verbundenen Wagenkästen, von denen zumindest ein Wagenkasten von jeweils zwei angrenzenden Wagenkästen nach Art einer Sänfte getragen wird und diese angrenzenden Wagenkästen jeweils in horizontaler Richtung drehbar auf einem zugehörigen Fahrwerk abgestützt sind.

[0002] Solche Fahrzeugsysteme sind statisch mehrfach unterbestimmt. Je nach den von außen auf das System einwirkenden Kräften nimmt das System eine nicht definierte Stellung ein. Dies leuchtet unmittelbar für Fälle ein, in denen das Fahrzeug geschoben oder abgebremst wird. In diesen Fällen würden sich die Wagenkästen in unkontrollierter Weise zusammenschieben. Aber auch bei Kurvenfahrten oder Beschleunigungen tritt dasselbe Problem auf. Fährt das Fahrwerk des führenden Fahrzeugteils in eine Kurve ein, so wirkt sich das zunächst nicht auf die Stellung des gelenkig auf dem Fahrwerk abgestützten Wagenkastens aus. Erst bei weiterer Kurveneinfahrt wird sich eine unbestimmte und dynamisch veränderbare Stellung des ersten und auch der folgenden Wagenkästen einstellen. Es ist daher notwendig, entgegenwirkende Maßnahmen vorzusehen.

[0003] In DE-C-195 26 865 ist ein Steuerungssystem für eine spurgeführtes Fahrzeug mit mehr als zwei gelenkig miteinander verbundenen Wagenkästen beschrieben. Bei dem dort beschriebenen Fahrzeug ist jedoch jeder Wagenkasten drehbar auf einem Fahrwerk abgestützt, insbesondere wird kein Wagenkasten nach Art einer Sänfte von zwei angrenzenden Wagenkästen getragen. Solche Fahrzeugsysteme sind lediglich einfach unterbetimmt. Es wird dort deshalb eine Fahrwerksteuerung vorgeschlagen, bei der abhängig von dem Ausdrehwinkel eines Wagenkastens relativ zu seinem zugehörigen Fahrwerk alle weiteren Wagenkästen relativ zu ihrem jeweils zugehörigen Fahrwerk entsprechend einer vorgegebenen Formel aktiv ausgelenkt werden. Die Auslenkung der weiteren Wagenkästen wirkt auf die Auslenkung des ersten Wagenkastens zurück, so daß sich ein selbstregelndes System ergibt. Zwar wäre es bei einem solchen Fahrzeugsystem, bei dem jeder der gelenkig miteinander verbundenen Wagenkästen auf einem eigenen Fahrwerk drehbar abgestützt ist, ausreichend, die Auslenkung eines einzigen Wagenkastens gegenüber seinem zugehörigen Fahrwerk zu kontrollieren, um aus dem einfach unbestimmten System ein bestimmtes System zu machen. Jedoch würden sich dann bei Kurvenfahrten je nach Fahrtrichtung unterschiedliche Hüllkurven ergeben. Als "Hüllkurve" wird die äußere Grenzlinie der Fläche bezeichnet, die von den Wagenkästen während der Kurvenfahrt rechts und links des Spurkanals überstrichen wird.

[0004] Die Übertragung des in DE 195 26 865 C2 beschriebenen Steuerungssystems auf ein Fahrzeug, bei dem zwischen den fahrwerkgestützten Wagenkästen jeweils ein Wagenkasten angeordnet ist, der von den fahrwerkgestützten Wagenkästen nach Art einer Sänfte getragen wird, ist nicht ohne weiteres möglich, da die sänftenartigen Wagenkästen wie eine Koppelstange wirken. Dadurch beeinflussen sich die Auslenkungen der fahrwerkgestützten Wagenkästen nicht gegenseitig. Jede Koppelstange bzw. jeder sänftenartige Wagenkasten erhöhen den Grad der Unbestimmtheit des Systems um eins.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein spurgeführtes Fahrzeug der eingangs genannten Art mit einem Steuerungsystem zu versehen, so daß die Wagenkästen des Fahrzeugs je nach dem jeweiligen Spurkanalverlauf und unabhängig von der Einwirkung irgendwelcher äußerer Kräfte eine definierte Position einnimmt und eine akzeptable Hüllkurve erzeugen.

[0006] Die Aufgabe wird durch ein Steuersystem gelöst, mit welchem nicht nur die Ausdrehwinkel einzelner oder aller fahrwerkgestützter Wagenkästen gegenüber ihrem jeweils zugehörigen Fahrwerk, sondern zusätzlich auch die Gelenkwinkel zwischen den nach Art einer Sänfte getragenen Wagenkästen und den angrenzenden, fahrwerkgestützten Wagenkästen in eine feste Beziehung gesetzt werden.

[0007] Die Erfindung gründet auf der Erkenntnis, daß die prinzipielle Übertragung der Lehre aus der DE 195 26 865 auf ein spurgeführtes Fahrzeug der eingangs genannten Art mit sänftenartigen Wagenkästen zu einem unterbestimmten System führt, dessen Grad der Unterbestimmtheit direkt proportional zur Anzahl der sänftenartigen Wagenkästen ist. Es ist daher zusätzlich mindestens ein weiteres aktives Stellglied pro sänftenartigem Wagenkasten erforderlich, um aus dem unterbestimmten System ein bestimmtes System zu machen.

[0008] Vorzugsweise sieht die feste Beziehung des Steuerungssystems vor, daß die Gelenkwinkel zwischen einem sänftenartigen Wagenkasten und den beiden jeweils angrenzenden fahrwerkgestützten Wagenkästen betragsmäßig identisch sind.

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft anhand der einzigen Figur erläutert, in der ein Hydraulikschema für ein fünfgliedriges Fahrzeug mit drei fahrwerkgestützten und zwei nach Art einer Sänfte getragenen Wagenkästen gezeigt ist.

[0010] Das fünfgliedrige Fahrzeug 10 umfaßt einen ersten Fahrzeugteil mit einem Wagenkasten 11, der auf einem Fahrwerk drehbar abgestützt ist. Das Fahrwerk 11 ist dazu als Drehgestell ausgebildet. Die Begriffe "Fahrwerk" und "Drehgestell" werden nachfolgend synonym verwendet. Der Wagenkasten 11 ist über die Gelenkverbindung 16 mit einem sänftenartigen Wagenkasten 12 gelenkig verbunden. Der sänftenartige Wagenkasten 12 ist nicht auf einem Fahrwerk abgestützt, sondern über eine Gelenkverbindung 17 mit einem dritten Wagenkasen 13 gelenkig verbunden, der über ein Drehgestell 3 drehbar abgestützt ist. An das dritte Fahrzeugteil schließt sich in entsprechender Weise ein sänftenartiges viertes Fahrzeugteil mit Wagenkasten 14 und daran ein fahrwerkgestütztes fünftes Wagenteil mit Wagenkasten 15 und Drehgestell 5 an. Die Wagenkästen 13 bis 15 sind ebenfalls über Drehgelenke 18, 19 gelenkig miteinander verbunden.

[0011] Zur Erläuterung der Funktionsweise des hydraulischen Steuerungssystems sollen zunächst einmal die Hydrauliksysteme 30 mit den hydraulischen Stellgliedern 100, 120 unberücksichtigt bleiben. Ohne diese Hydrauliksysteme 30 würde sich folgende Verhaltensweise des fünfgliedrigen Fahrzeugs 10 ergeben.

[0012] Bei Einfahrt des in Fahrtrichtung führenden ersten Fahrzeugteils mit dem Wagenkasten 11 in beispielsweise eine Linkskurve, dreht sich das Fahrgestell 1 gemäß der Kurvenführung, d. h. entgegen dem Uhrzeigersinn unter dem Wagenkasten 11 weg. Anders ausgedrückt dreht sich der Wagenkasten 11 relativ zum Drehgestell 1 im Uhrzeigersinn. Dies wird im folgenden als ein positiver Ausdrehwinkel α1 des Wagenkastens 11 bezeichnet (siehe Pfeilrichtung in der Figur).

[0013] Der positive Ausdrehwinkel α1 des Wagenkastens 11 bewirkt eine Auslenkung des Kolbens 43 bzw. 53 in den hydraulischen Stellgliedern 40, 50 des ersten Fahrzeugteils. Dies wird nachfolgend lediglich am Beispiel des hydraulischen Stellglieds 40 beschrieben. Das hydraulische Stellglied 40 besteht aus einem Hydraulikzylinder 46, in dem eine Kolbenstange 41 mit dem Kolben 43 axial geführt ist. Der Hydraulikzylinder 46 ist über eine Halterung 45 gelenkig an dem Wagenkasten 11 angelenkt. Der Kolben 41 ist seinerseits über eine Halterung 47 einseitig am Drehgestell 1 gelenkig angelenkt. Die Auslenkung des Wagenkastens 11 relativ zum Drehgestell 1 mit positivem Ausdrehwinkel (Pfeilrichtung in der Figur) führt zu einer Verlagerung des Kolbens 43 in dem Hydraulikzylinder 46 nach links. Das Hydrauliköl wird daher aus der Zylinderkammer 42 in die Hydraulikleitung 21 des Hydrauliksystems 20 verdrängt, während Hydrauliköl aus der Hydraulikleitung 22 in die Zylinderkammer 44 hineinfließt. Entsprechendes gilt für die Zylinderkammern 52 bzw. 54 des hydraulischen Stellglieds 50.

[0014] Die paarweise Anordnung der hydraulischen Stellglieder 40 und 50 bietet den Vorteil, daß Längs- und Querbewegungen des Wagenkastens relativ zum Fahrwerk automatisch entkoppelt werden. Grundsätzlich wäre aber auch ein einziges Stellglied pro Drehgestell ausreichend.

[0015] Die Stellglieder 40, 50 sind über das Hydrauliksystem 20 mit den Stellgliedern 60, 70 des dritten Fahrzeugteils und 80, 90 des fünften Fahrzeugteils derart verbunden, daß die folgende Gleichung erfüllt wird:

[0016] In dieser Gesetzmäßigkeit stellen k1, k3 und k5 frei wählbare Proportionalitätsfaktoren dar, die sich bei ansonsten gleicher Bauweise der hydraulischen Stellglieder 40, 50, 60, 70, 80, 90 durch Variation der Hydraulikzylinderdurchmesser einstellen lassen. α1, α3 und α5 geben die Ausdrehwinkel des jeweiligen Wagenkastens 11 bzw. 13 bzw. 15 gegenüber ihrem jeweils zugehörigen Drehgestell 1 bzw. 3 bzw. 5 an, wobei ein positiver Ausdrehwinkel eine Auslenkung des Wagenkastens relativ zum zugehörigen Drehgestell im Uhrzeigersinn definiert.

[0017] In dem Beispielsfall des Einfahrens des Fahrzeugs in eine Linkskurve, was zum Ausdrehen des ersten Wagenkastens 11 relativ zum Fahrwerk 1 mit einem positivem Ausdrehwinkel α1, d. h. im Uhrzeigersinn, führt, werden die Wagenkästen 13 und 15 gegenüber ihren Drehgestellen 3 bzw. 5 ebenfalls in positiver Drehrichtung ausgelenkt (siehe Pfeile in der Figur). Denn das aus den Zylinderkammern 42, 52 verdrängte Hydrauliköl fließt über die Hydraulikleitung 21 in die Zylinderkammern 62, 72 und 82, 92 der hydraulischen Stellglieder 60, 70 bzw. 80, 90. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich die Drehgestelle 3 und 5 bei Einfahrt des Fahrzeugs in die Kurve noch in einem geradlinigen Spurkanal befinden, so daß sich beim dritten und fünften Fahrzeugteil die Wagenkästen 13, 15 über den jeweiligen Drehgestellen 3, 5 im Uhrzeigersinn wegdrehen, während sich bei dem in die Kurve einfahrenden ersten Fahrzeugteil des Fahrzeugs 10 das Drehgestell 1 unter dem Wagenkasten 11 entgegen dem Uhrzeigersinn wegdreht. Insgesamt führt dies bei jedem der ersten, dritten und fünften Fahrzeugteile zu einem positiven Ausdrehwinkel α1, α3 und α5 der Wagenkästen 11, 13, 15 relativ zu den zugehörigen Drehgestellen 1, 3, 5. Da die sänftenartigen Wagenkästen 12, 14 wie Koppelstangen wirken, drehen sie sich relativ zum Spurkanal im Gegenuhrzeigersinn bzw. in negativer Drehrichtung (siehe Pfeilrichtung in der Figur). D. h., die einzelnen Fahrzeugteile des Fahrzeugs 10 nehmen zueinander eine ziehharmonikaartige Stellung ein.

[0018] Das zuvor beschriebene System ist statisch unterbestimmt. D.h., jede Einwirkung einer äußeren Kraft würde zu einer nicht definierten ziehharmonikaartigen Konstellation der einzelnen Fahrzeugteile führen, das mangels einer Rückkopplung nicht definiert ist, welcher Anteil des aus den Zylinderkammern 42, 52 verdrängten Hydrauliköls in die Zylinderkammern 62, 72 und 82, 92 des dritten und fünften Fahrzeugteils fließt. Daher ist für jeden sänftenartigen Wagenkasten ein zusätzliches Stellglied erforderlich, um aus dem unterbestimmten ein bestimmtes System zu machen.

[0019] Die beschriebene Ausführungsform sieht deshalb zur Beeinflussung der Auslenkung eines jeden sänftenartigen Wagenteils 12 und 14 ein eigenes Hydrauliksystem 30 vor. Die in der Figur dargestellten Hydrauliksysteme 30 mit hydraulischen Stellgliedern 100 und 110 sind so konzipiert, daß die sich zwischen dem sänftenartigen Wagenkasten 12 bzw. 14 und den angrenzenden, fahrwerkgestützten Wagenkästen 11, 13 bzw. 13, 15 einstellenden Gelenkwinkel β gleich groß sind.

[0020] Die hydraulischen Stellglieder 100 und 110 sind prinzipiell identisch aufgebaut wie die hydraulischen Stellglieder 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jedoch verbinden sie nicht einen Wagenkasten mit dem zugehörigen Drehgestell, sondern sie verbinden zwei aneinandergrenzende Wagenkästen miteinander. Am Beispiel des hydraulischen Stellglieds 100 ist ein Zylinder 106 gelenkig über eine Halterung 105 mit dem fahrwerkgestützten Wagenkasten 13 (bzw. 11) verbunden und die in dem Hydraulikzylinder 106 längsverschieblich angeordnete Kolbenstange 104 mit dem Kolben 103 über die Halterung 107 gelenkig an den sänftenartigen Wagenkasten 14 (bzw. 12) angelenkt. In entsprechender Weise ist das hydraulische Stellglied 110 mit den Wagenkästen 14, 15 (bzw. 12, 13) verbunden, jedoch mit dem Unterschied, daß in diesem Falle die Kolbenstange mit dem fahrwerkgestützten Wagenkasten 15 (bzw. 13) und der Hydraulikzylinder mit dem sänftenartigen Wagenkasten 14 (bzw. 12) verbunden ist. Die von den Kolben 103 und 113 definierten Zylinderkammern 102, 112 und 104, 114 sind über Hydraulikleitungen 31 bzw. 32 miteinander verbunden.

[0021] Die Stellung der Kolben 103 und 113 in den hydraulischen Stellgliedern 100, 110 wirkt sich unmittelbar auf den Gelenkwinkel β zwischen den mit dem hydraulischen Stellglied jeweils verbundenen Wagenkästen aus und umgekehrt. Dreht beispielsweise der fahrwerkgestützte Wagenkasten 13 im Uhrzeigersinn bzw. in positiver Richtung, so wird Hydrauliköl aus der Zylinderkammer 102 des hydraulischen Stellglieds 100 durch die Hydraulikleitung 31 in die Zylinderkammer 112 des hydraulischen Stellglieds 110 verdrängt und gleichzeitig Hydrauliköl aus der Zylinderkammer 114 des hydraulischen Stellglieds 110 durch die Hydraulikleitung 32 hindurch in die Zylinderkammer 104 des hydraulischen Stellglieds 100 angesaugt. Das bedeutet, daß die Auslenkung des Wagenkastens 13 nicht nur auf den Gelenkwinkel β + zwischen dem fahrwerkgestützten Wagenkasten 13 und dem sänftenartigen Wagenkasten 12 wirkt, sondern über das hydraulische Stellglied 110 in identischem Maß auch auf den Gelenkwinkel β- zwischen dem sänftenartigen Wagenkasten 14 und dem fahrwerkgestützten Wagenkasten 15 wirkt. β+ bezeichnet dabei jeweils den in Fahrtrichtung vor dem sänftenartigen Wagenkasten gelegenen Gelenkwinkel und β- den in Fahrtrichtung hinter dem sänftenartigen Wagenkasten gelegenen Gelenkwinkel. Die Gelenke besitzen dann einen positiven Gelenkwinkel β+ bzw. β-, wenn der in Fahrtrichtung nachfolgende Wagenkasten relativ zum vorauseilenden Wagenkasten im Uhrzeigersinn ausknickt.

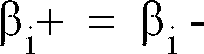

[0022] Bei der zuvor beispielhaft beschriebenen Konstellation, in der der fahrwerkgestützte Wagenkasten 13 gegenüber dem zugehörigen Fahrwerk 3 in positiver Richtung ausdreht, ergibt sich zunächst ein negativer Gelenkwinkel β+ für den sänftenartigen Wagenkasten 14, da sich das hydraulische Stellglied 100 insgesamt verkürzt. Da sich das hydraulische Stellglied 110 aufgrund der zuvor beschriebenen Hydrauliksteuerung ebenfalls verkürzt, stellt sich für den sänftenartigen Wagenkasten 14 an der Gelenkverbindung 19 ebenfalls ein negativer Gelenkwinkel β- ein. Die Hydrauliksysteme 30 sorgen bei der in der Figur dargestellten Konfiguration somit dafür, daß folgende Gleichung erfüllt ist:

[0023] Insgesamt wird daher das in der Figur dargestellte Steuerungssystem den folgenden Anforderungen gerecht:

wobei i = 2, 4, 6, ..., n-1 den Wagenkasten im Fahrzeug bezeichnet und n eine ungerade Anzahl von Wagenkästen angibt.

[0024] Dieses Steuerungssystem wirkt in einem geradlinigen Spurkanal als Knickschutz, da die Kopplung der Wagenkästen mittels der Hydrauliksysteme 30 ein Z-förmiges Ausknicken der sänftenartigen Wagenkästen 12, 14 relativ zum Spurkanal unterbindet und nur eine Parallelverschiebung relativ zum Spurkanal zuläßt, während das Hydrauliksystem 20 zur Steuerung der fahrwerkgestützten Wagenkästen eine Z-Stellung der sänftenartigen Wagenkästen 12, 14 zuläßt, ein Parallelverschieben der sänftenartigen Wagenkästen zur Spurführung jedoch unterbindet.

[0025] Ein Knickschutz kann auf umgekehrte Weise auch realisiert werden, wenn die Anschlüsse der Hydraulikleitungen 31, 32 an den hydraulischen Stellgliedern 100 und 110 vertauscht werden, so daß die hydraulischen Stellglieder 100, 110 eine Z-Stellung der sänftenartigen Wagenkästen zulassen und eine Parallelverschiebung unterbinden. Gleichzeitig wird das Hydrauliksystem 20 durch entsprechende Vertauschung der Hydraulikleitungsanschlüsse 21, 22 so verändert, daß die Auslenkung der fahrwerkgestützten Wagenkästen ein Parallelverschieben der sänftenartigen Wagenkästen zuläßt, eine Z-Stellung aber unterbindet. Dazu brauchen lediglich die Hydraulikanschlüsse an den hydraulischen Stellgliedern 60, 70 vertauscht zu werden. Das Steuerungssystem erfüllt dann folgende Bedingungen:

wobei i = 2, 4, 6, ...., n-1 die sänftenartigen Wagenkästen an der zweiten, vierten, sechsten bzw. n-ten Position des Fahrzeugs bezeichnet und n eine ungerade Anzahl von Wagenkästen angibt.

[0026] Anstelle der beiden Hydraulikspeicher 33 und dem Hydraulikspeicher 23 kann auch ein gemeinsamer Hydraulikspeicher in dem Steuerungssystem eingesetzt werden. Ebenso können die Ventilblöcke 35 mit dem Ventilblock 24 in einem einzigen Ventilblock zusammengefaßt werden.

[0027] Bei dem Steuerungssystem kann auch auf die hydraulischen Stellglieder 60, 70 zur Beeinflussung der Ausdrehwinkel von in der Zugmitte befindlichen fahrwerkgestützten Wagenkästen verzichtet werden. Das System ist hinreichend bestimmt, wenn zusätzlich zu den Hydrauliksystemen 30 zur Beeinflussung der Gelenkwinkel β lediglich die Ausdrehwinkel von zwei fahrwerkgestützten Wagenkästen, vorzugsweise des ersten und letzten Wagenkastens, durch das Hydrauliksystem 20 miteinander gekoppelt werden. Dadurch wird der konstruktive Aufwand wesentlich verringert. Jedoch erhöhen sich dadurch die am ersten und letzten Fahrwerk auftretenden Radkräfte, da diese die dynamischen Kräfte aller Wagenkästen abstützen müssen. Die Gleichung für die fahrwerkgestützten Wagenkästen reduziert sich dann auf

je nachdem ob die Hydrauliksysteme 30 ein paralleles Verschieben der sänftenartigen Wagenkästen zulassen (

, dann muß immer gelten

, oder unterbinden

, dann muß

nur für 3-, 7- und 11- gliedrige (usw.) Fahrzeuge gelten.

[0028] Das zuvor beschriebene Steuerungssystem kann in entsprechender Weise auch mechanisch oder elektrisch ausgeführt sein.

[0029] Die mechanische Realisierung kann mittels Seilzügen oder über eine Hebelkinematik mittels Koppelstangen erfolgen. Bei der elektrischen Realisierung bedarf es zunächst an jedem Fahrwerk und an jeder Gelenkverbindung eines elektrischen Wegaufnehmers zur Bestimmung der Ausdrehwinkel α der Wagenkästen gegenüber dem jeweiligen Fahrwerk und der Gelenkwinkel β + und β- zwischen den sänftenartigen Wagenkästen und den jeweils angrenzenden fahrwerkgestützten Wagenkästen. Desweiteren muß an jedem drehgestellgestützten Wagenteil ein aktives Stellglied (zwischen drehgestellgestütztem Wagenteil und Sänftenteil) angebracht sein, um ein eindeutig bestimmtes System zu erhalten. Die elektrischen Wegaufnehmer können auch Bestandteil der aktiven Stellglieder sein.

[0030] Es ist auch möglich, den Gelenkwinkel β an der ersten Gelenkverbindung und im übrigen die Fahrwerke des zweiten, dritten usw. Fahrzeugteils mit aktiven Stellgliedern auszustatten. Wesentlich ist allein, daß das System insgesamt ein bestimmtes System ist und daß die oben genannten Beziehungen betreffend die Ausdrehwinkel α und Gelenkwinkel β erfüllt sind. Dazu dient eine übergeordnete Steuerelektronik, die die aktiven Stellglieder in der Weise steuert, daß die definierten Steuergesetze zu jedem Zeitpunkt erfüllt sind.

1. Spurgeführtes Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug für den Nahverkehr, bestehend

aus mindestens drei gelenkig miteinander verbundenen Wagenkästen (11 - 15), von denen

zumindest ein Wagenkasten (12; 14) von jeweils zwei angrenzenden Wagenkästen (11,

13 bzw. 13, 15) nach Art einer Sänfte getragen wird und diese angrenzenden Wagenkästen

(11, 13 bzw. 13, 15) jeweils in horizontaler Richtung drehbar auf einem zugehörigen

Fahrwerk (1, 3 bzw. 3, 5) abgestützt sind, so daß die fahrwerkgestützten Wagenkästen

(11, 13, 15) jeweils um einen Ausdrehwinkel (α1, α3, α5) relativ zu ihrem jeweils zugehörigen Fahrwerk (1, 3, 5) auslenken und sich zwischen

den nach Art einer Sänfte getragenen Wagenkästen und daran jeweils angrenzenden, fahrwerkgetragenen

Wagenkästen (11, 13; 13, 15) Gelenkwinkel (β) einstellen können, gekennzeichnet durch

ein Steuerungssystem (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110), mit welchem alle

Ausdrehwinkel (α1, α3, α5) oder zumindest die Ausdrehwinkel (α1, α5) der entferntesten beiden fahrwerkgestützten Wagenkästen (11, 15) und die Gelenkwinkel

(β) in eine feste Beziehung zueinander gesetzt werden.

2. Spurgeführtes Fahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gelenkwinkel

(β+ , β-) zwischen einem sänftenartigen Wagenkasten (12, 14) und den jeweils angrenzenden,

fahrwerkgestützten Wagenkästen (11, 13 bzw. 13, 15) absolut gesehen gleich groß sind,

so daß gilt

wobei β + den Gelenkwinkel zwischen dem sänftenartigen Wagenkasten (12, 14) und dem in Fahrtrichtung vorauseilenden, fahrwerkgestützten Wagenkasten (11 bzw. 13) und β- den Gelenkwinkel zwischen demselben sänftenartigen Wagenkasten (12, 14) und dem nachfolgenden, fahrwerkgestützten Wagenkasten (13 bzw. 15) bezeichnet.

wobei β + den Gelenkwinkel zwischen dem sänftenartigen Wagenkasten (12, 14) und dem in Fahrtrichtung vorauseilenden, fahrwerkgestützten Wagenkasten (11 bzw. 13) und β- den Gelenkwinkel zwischen demselben sänftenartigen Wagenkasten (12, 14) und dem nachfolgenden, fahrwerkgestützten Wagenkasten (13 bzw. 15) bezeichnet.

3. Spurgeführtes Fahrzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Fahrzeug eine

ungerade Anzahl n von gelenkig miteinander verbundenen Wagenkästen (11-15) umfaßt,

von denen jeder zweite Wagenkasten (12, 14) nach Art einer Sänfte von zwei angrenzenden,

fahrwerkgestützten Wagenkästen (11, 13 bzw. 13, 15) getragen wird, und die feste Beziehung

folgende Gleichungen erfüllt:

mit i = 2, 4, ... n-1 wobei k1, k3, ..., kn einen beliebig wählbaren Proportionalitätsfaktor angibt und die Indizes (1, 3, 5, ..., i, n) die Position des jeweiligen Wagenkastens im Fahrzeug bezeichnen.

mit i = 2, 4, ... n-1 wobei k1, k3, ..., kn einen beliebig wählbaren Proportionalitätsfaktor angibt und die Indizes (1, 3, 5, ..., i, n) die Position des jeweiligen Wagenkastens im Fahrzeug bezeichnen.

4. Spurgeführtes Fahrzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Fahrzeug eine

ungerade Anzahl n von gelenkig miteinander verbundenen Wagenkästen (11-15) umfaßt,

von denen jeder zweite Wagenkasten (12, 14) nach Art einer Sänfte von zwei angrenzenden,

fahrwerkgestützten Wagenkästen (11, 13 bzw. 13, 15) getragen wird, und die feste Beziehung

folgende Gleichungen erfüllt:

mit i = 2, 4, ...., n-1, wobei k1, k3, ..., kn einen beliebig wählbaren Proportionalitätsfaktor angibt und die Indizes (1, 3, 5, ..., i, n) die Position des jeweiligen Wagenkastens im Fahrzeug bezeichnen.

mit i = 2, 4, ...., n-1, wobei k1, k3, ..., kn einen beliebig wählbaren Proportionalitätsfaktor angibt und die Indizes (1, 3, 5, ..., i, n) die Position des jeweiligen Wagenkastens im Fahrzeug bezeichnen.

5. Spurgeführtes Fahrzeug nach Anspruch 3 oder 4, wobei für die Proportionalitätsfaktoren

k gilt

6. Spurgeführtes Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß

das Steuerungssystem mechanisch mittels Koppelstangen oder Seilzügen realisiert ist.

7. Spurgeführtes Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß

das Steuerungssystem mit hydraulischen Mitteln realisiert ist.

8. Spurgeführtes Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß

das Steuerungssystem mit elektrischen Mitteln realisiert ist.

9. Spurgeführtes Fahrzeug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß elektrohydraulische,

elektromechanische oder elektropneumatische Stellglieder vorgesehen sind.